|

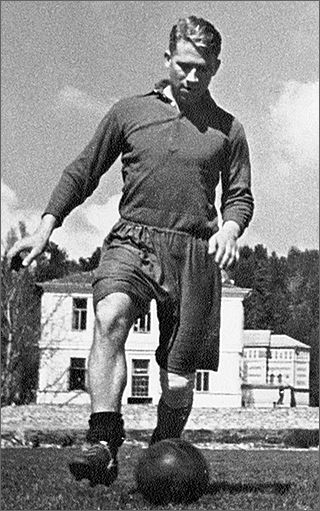

Федотов,

Григорий Иванович. Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1940). Федотов,

Григорий Иванович. Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1940).

Родился: 29 марта (11 апреля – по новому стилю) 1916, пос. Глухово

Богородского уезда Московской губ. (ныне – Ногинский р-н Московской обл.).

Умер: 8 декабря 1957, Москва.

Воспитанник юношеской команды фабрики «Красное знамя» (г. Ногинск).

Выступал за команды «Серп и Молот» Москва (1934–1936), «Металлург» Москва

(1937), ЦСКА Москва (1938–1949).

3-кратный чемпион СССР: 1946, 1947, 1948. 2-кратный обладатель Кубка СССР:

1945, 1948.

* * *

ГРИША, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Славу первого игрока на Руси Федотов не зарабатывал, не вымучивал прилежанием,

долгой службой и безупречным поведением, он принял ее от благодарного

народа согласно своему дарованию, едва появившись на поле. В его исключительности

ошибиться было невозможно. Оставалось разве что чуточку выждать, беспокоясь,

даст ли он ход своим способностям, не растранжирит ли их, не обманет,

не разочарует? Очень скоро выяснилось, что и этому непременному условию

для игрока общепризнанного Федотов отвечал в полной мере.

Четыре с половиной довоенных сезона (до 22 июня 1941-го) и пять послевоенных

были ему отпущены. Легко предположить, что несыгранное из-за войны (от

25 до 28 лет) оказалось бы лучшим в его карьере. Понимаю, чувствую, что

лишение подобного рода не способно глубоко тронуть на фоне поголовного

военного несчастья. Примем это как факт из личной биографии, как подробность,

умолчать о которой было бы несправедливо.

Тридцати

четырех лет отроду Григорий Федотов перестал быть игроком, как безжалостно

говорят — «сошел» (с рельс, с пути, на нет, со сцены, с круга?). Его не

обидели в армейском клубе, уважили, пригрели, дали приличное место: два

года он состоял вторым тренером при Б. Аркадьеве и еще четыре при Г. Пинаичеве. Тридцати

четырех лет отроду Григорий Федотов перестал быть игроком, как безжалостно

говорят — «сошел» (с рельс, с пути, на нет, со сцены, с круга?). Его не

обидели в армейском клубе, уважили, пригрели, дали приличное место: два

года он состоял вторым тренером при Б. Аркадьеве и еще четыре при Г. Пинаичеве.

Федотову был сорок один год, когда его не стало.

Неблагодарное, да и неблагородное дело — входить в подробности преждевременного

ухода. Я не очевидец, не приятель, не родственник, не медик. Минуло много

лет. Однако, как появилось сразу после траурного известия, так и сохраняется

до сих пор ощущение, что не нашел себя в послеигровой жизни Григорий Иванович,

оттого и оказался его век короток.

Свою молодую славу мастеру не удержать, не продлить насильно, она тонка

на разрыв. Ей можно подыскать приличную замену, что редко кому удается.

Как правило же, мастеру приходится отступать в сторону, стариться прежде

срока, превращаясь в ворчуна, критикана, мирясь с тем, что забывают тебя

медленно, но верно, что все реже встречаются поклонники и все чаще шелестит

за спиной: «Кто такой?».

Посмертная слава к Григорию Ивановичу была еще милостива. Армейцы учредили

переходящий приз (огромная фарфоровая ваза с портретом) имени Федотова,

который начиная с 1958 года вручают команде, забившей в чемпионате страны

наибольшее число мячей, а с 1967 года в «Футболе» был заведен Клуб Григория

Федотова, куда зачисляют игрока, как только он забьет сто голов. Так что

имя Федотова на слуху и на виду, новеньким болельщикам невольно приходится

наводить о нем справки.

Память Григория Ивановича была продлена и благодаря тому, что с 1961 года

в форме того же цвета, что носил он, и с той же «девяткой» на спине играл

его сын, Владимир Григорьевич, играл хорошо, сумел войти в Клуб имени

отца. Те, кто видел на поле Григория, могли подметить в сыне родственные,

схожие черты, а тем, кто не видел, представлялась возможность пофантазировать,

глядя на Владимира.

Что осталось в памяти у сына об отце? Я попросил его рассказать только

то, что он помнит, без поздних подсказок из окружения.

«Я из дворового футбола, в начале пятидесятых он в Москве был в большой

моде. Помните? Пропадал во дворах возле метро «Сокол», где мы жили в доме,

называвшемся генеральским. Гонял мяч и в Глухово, куда на лето ездил к

бабушке. Не знаю, видел ли тогда меня с мячом отец. Он меня часто брал

с собой на сборы своей команды, база была на Воробьевых горах. И в Сухуми

брал весной. Так что я благодаря ему с малолетства осваивал футбольную

жизнь.

А что совершенно точно, так это то, что осенью 1955 года отец отвел меня

в футбольную школу молодежи, где тренерами работали Виктор Маслов, Николай

Дементьев, Анатолий Акимов, Виктор Лахонин. Попозже туда пришел и Константин

Бесков.

Стоит у меня перед глазами такая сценка. Мы, мальчики ФШМ, на Ширяевом

поле играли со «Спартаком». В перерыве сидим в раздевалке, слушаем тренера

Виктора Александровича. Да, да, Маслова. Я, кстати замечу: ребятам чрезвычайно

полезно общаться с большими мастерами, даже если те и не дипломированные

педагоги. Они видят столько тонкостей, от них ничто не укроется. Мне повезло

в этом отношении. Так вот, вижу вдруг в раздевалочку протискивается отец

и останавливается в дверях в пальто с поднятым воротником, в кепке, скромненько

так устроился. Виктор Александрович его заметил: «Григорий Иванович (отцу

все «вы» говорили), чего вы там прячетесь, проходите ближе». А он от двери

так и не отошел. Рассказывали, что отец ездил на матчи, в которых я играл,

но словно бы тайком, и я его не видел.

Еще я запомнил, как он в 1957 году, спустя восемь пет после того, как

перестал играть, готовился к всесоюзному турниру ветеранов в Лужниках.

Занимался, бегал, сгонял вес, твердил, что не имеет права показаться народу

не в форме. Он тогда гол забил, о котором вся Москва гудела. Видели? Здорово

забил, правда? Это было незадолго до его кончины.

Вот еще что. Оперировали ему колено в Югославии. Вернулся. Рано утром,

можно считать ночью, забежал я, совсем маленький, на кухню, а он сидит

весь мокрый от пота и ногу разрабатывает, видно, что мучается. Хотел,

чтобы никто не видел.

Надо знать, что ему повредили руку, она выпадала из плечевого сустава.

Для него изготовили специальное приспособление, и он перед матчами раньше

всех начинал готовиться, прилаживал к плечу эту конструкцию.

А вообще-то об отце, о том, как ом играл, больше всего я знаю от Андрея

Петровича Старостина, мне было четырнадцать, когда отца не стало».

Из рассказа сына нам еще придется кое-что вспомнить.

И все-таки, даже при благоприятных обстоятельствах, сохранить память об

искусстве Григория Ивановича не удалось. Старая медленная, смутная кинохроника

скорее разочаровывает, чем очаровывает. И устные, как и письменные, свидетельства

обижают стертыми от повсеместного употребления словами, не выручают ни

добросовестность, ни прекраснодушие рассказчиков.

Могла бы помочь его книга «Записки футболиста». Она была издана в 1952

году (год приметьте). О том, что за книга, пусть скажут два отрывка, которые,

поверьте, откапывать не пришлось, из любой главы можно извлечь такие же.

«Знаю, каждый из нас, сидевших тогда на трибуне, думал: «Буду таким, как

Селин (для молодых читателей — Федор Селин — «звезда» начала тридцатых,

центрхав. — Л. Ф.), и верил: «Помогут мне!».

И нам помогли! Это сделали государство, партия, комсомол. В пору величайших

исторических преобразований, когда под руководством великого учителя и

вождя Иосифа Виссарионовича Сталина советский народ строил, трудился…

свершилось знаменательное событие в жизни советских физкультурников».

Что же за событие? Оказывается — «впервые в истории человечества был создан

комплекс — «Готов к труду и обороне СССР».

Вот еще отрывок.

«Спросил я как-то в разговоре Сиземова (футболист «Металлурга». — Л. Ф.):

— Что для меня сейчас самое важное?

— Самое важное, Гриша, советский характер. И сейчас, и всегда.

— А что это значит?

— Во-первых, учиться, а во-вторых, не боясь трудностей, стараться всегда

идти новаторским путем. Так, Гриша, учит нас с тобой партия.

Накрепко запомнил я слова старшего друга».

Упаси Бог, ловить на слове Федотова и журналиста, писавшего вместе с ним

(или за него?) книгу. Лживый пафос был массовой эпидемией. В то самое

время, когда выходила книга Федотова, я отнес рукопись своей повести на

военную тему в редакцию «толстого» журнала. И первое, что я услышал, был

трагический шепот: «Вы ни разу не упомянули имя товарища Сталина. Извольте

сделать развернутый эпизод, связанный с вождем, хотя бы политзанятия,

и еще раза три в тексте вставьте его имя». Ничего мудреного, что книга

Федотова оказалась пуста (как и та моя повесть), в ней не сыскать достоверных

житейских обстоятельств, человеческих взаимоотношений, взглядов большого

мастера на игру. Невосполнимая потеря.

Готов

согласиться с тем, что попытки словесно обрисовать игровой облик Федотова

дальше наброска, эскиза, загадочной картинки нас не продвинут. Однако

можно ведь задуматься о роли и значении Григория Федотова, о том, что

он оставил нам в наследство. И тут чувствуешь себя увереннее. Готов

согласиться с тем, что попытки словесно обрисовать игровой облик Федотова

дальше наброска, эскиза, загадочной картинки нас не продвинут. Однако

можно ведь задуматься о роли и значении Григория Федотова, о том, что

он оставил нам в наследство. И тут чувствуешь себя увереннее.

Федотов для меня, прежде всего человек, появлением своим на стадионах

заявивший, да крепко, добротно, как столб вбивают, о футбольной одаренности

выходцев из нашего народа. Не торопитесь возразить, что в этом никто и

никогда не сомневался. Наш футбол не раз накрывали ненастные полосы с

радиацией скепсиса, неверия, пренебрежения, с жирными крестами на всем,

что было прежде, когда выпаливают, что попало, лихо раскачиваясь на волнах

разрешенного гнева. Тогда и доводилось слышать, что «нашим далеко до бразильцев,

немцев, голландцев, англичан, аргентинцев, у тех, что ни игрок, то ловкач,

технарь, а у нас корявость, толкотня, пихание, только силенка и спасает,

никогда нам тех не догнать». Точка зрения — дальше ехать некуда, за ней

гильотина: в дни неудач черным-черно окрест, стихия, погром, черносотенство…

Взявшийся неведомо откуда Гриша, как былинный Илья из муромских лесов,

для меня и по прошествии нескольких десятилетий остается не просто звездой

из густой россыпи, а звездой Полярной, надежно удостоверяющей, что она

не блуждающая, не падающая, не мерцающая, а ориентир наверняка. Вокруг

Федотова расположилось федотовское созвездие, если угодно, Большая медведица,

коль скоро образ медведя за нами закреплен иноземцами на чемпионатах мира

— в рисунках, карикатурах, фигурках, брелках. Согласимся, что ничего обидного

в этом нет.

Если сжать в краткую формулу все то, с чем мне за годы приходилось сталкиваться

как репортеру, то я бы выразился так: одаренность наших игроков рано или

поздно неминуемо входила в досадное, разрушительное противоречие с условиями

их существования. Это многолетняя драма, конца которой не видно и сегодня.

Будучи по одаренности достойной первой шеренги, наша сборная вечно ютилась,

пряталась во второй.

Федотов не просто дарил радость зрителям, он удовлетворял их самолюбие,

им нельзя было не гордиться. Его исключительность состояла в том, что

его воспринимали помимо, вне клуба, как общее достояние, он принадлежал

всем кому люб футбол.

До войны поговаривали, что Николай Старостин, души не чаявший в Федотове,

спал и видел его в своем «Спартаке» и будто бы авансировал его в предвосхищении

перехода после завершения службы в армии. Не хочу сейчас доискиваться,

ворошить прошлое, мне дороже передать ощущения юного болельщика тех лет.

Так вот, если переходы других игроков в «Спартак» ожидались и обсуждались

в нашей среде, то о Федотове и слова не обронили, совершенно неважно было,

в какой он команде, в «Металлурге» ли, в ЦДКА, достаточно того, что он

есть, играет и можно съездить на него посмотреть.

Как болельщик, звездочетом я стал, начиная с Федотова. И получил закалку:

не удивлялся с тех пор никаким другим, своим и зарубежным звездам (кроме

гениального Пеле, разве что). Радовался, любовался, но не впадал в придурковатый

восторг.

Хотя я и оговорился, что едва ли возможно словесно передать игру этого

мастера, тем не менее, по долгу очевидца, многократно обдаренного федотовскими

представлениями, обязан рассказать, что сумею.

Начну со стихов. Они принадлежат моему другу Николаю Тарасову, одному

из нашей довоенной компании, таскавшейся на «Динамо» и «Сталинец», из

его сборника «Огонь издалека». «Оранжевые» — это цвет футболок «Металлурга»,

команды, где начинали Григорий Федотов, Константин Бесков и тренер Борис

Аркадьев, и давным-давно канувшей в Лету. Строка — «Я болею за «Металлург»

— вовсе не факт биографии поэта, но верно передает наши романтические

симпатии к команде, где состоялся Федотов.

ВОСПОМИНАНИЯ О ФУТБОЛЕ

Небо снизу и небо сверху,

Перевернутый небосклон.

Из потоков дождя и света

Вырывается стадион.

Как на глянцевом мокром фото

Довоенный идет футбол.

И совсем молодой Федотов

Забивает свой первый гол.

Я смотрю на него, как на Бога.

Мяч позвякивает и трава.

И оранжевая футболка

С солнцем, спрятанным в рукава.

Все исканья оставив втуне.

Стадион замыкает круг,

На Восточной его трибуне

Я болею за "Металлург".

Довоенные стынут дали.

Беспризорен и даровит.

Довоенный футбол - в ударе.

Штанга крестится и гудит!

У истории на довольствии

От далеких ворот ключи.

И качаются, как в авоське.

Все федотовские мячи.

В книге «Звезды большого футбола» Николай Старостин писал:

«Достаточно мне было увидеть Григория Федотова в раздевалке, как я с первого

же взгляда понял, что это незаурядный игрок».

Вот как, еще не на поле, а в раздевалке! И это не преувеличение. Не только

наметанный глаз знатока, примечая в Федотове нечто из ряда вон выводящее,

и мы, юнцы, взирали на него как на диво дивное. На матчи «Металлургам

обычно ходило не так много народу — до войны была эра динамовско-спартаковская.

Но облетел Москву слух, и болельщики двинулись на Федотова, на Гришу.

Лет десять спустя его на трибунах стали почтительно именовать Григорием

Ивановичем, а объявился он Гришей.

Для меня он так и остался навсегда Федотовым довоенным и Федотовым послевоенным.

Бывает, мастеру за тридцать, а он с трибун все такой же, как в девятнадцать.

О Федотове полагается сказать, что на поле стадиона на виду у толпы прошла

вся его жизнь. Он и умер, ненамного пережив день своего расставания с

игрой.

Юный Гриша со светлой, волнистой есенинской прядью надо лбом, да и весь

светлый, деревенский добрый озорник, сразу привлекал к себе внимание пружинистой

согнутостью в плечах, наклоном тела вперед, вольным, свободным падающим

шагом в низкой посадке, как на рессорах. В нем была какая-то неожиданная,

не к месту, добродушная мягкость, будто он без костей и, словно нарочно,

прикидывается таким, дурачится, и думалось, что вот-вот выпрямится, расправит

плечи, приосанится и станет схожим с остальными молодцами в его ряду.

Нет, он не шутил, таким и оставался ни на кого не похожим, чуть склоненным,

— расслабленным, никакой не вояка, мирный парень. И одно это заставляло

с нетерпением ждать, как же он поведет себя дальше.

А дальше он получал мяч, который оказывался ему удивительно впору, и бежал

с ним все так же, чуть пригнувшись, длинными шагами, с виду не быстро,

потому что не частил, а на самом деле страшно быстро, что обнаруживалось,

когда защитник отцеплялся. Даже не хочется называть то, что он делал,

служебными словами: дриблинг, финты, навес, прострел, удар. Тогда что-то

исчезает. Он это делал, но настолько по-своему, не заученно, что вроде

бы он показывал нам всем, как еще, по-федотовски, можно играть в футбол.

Все, чего касалась его большая нога, выглядело совсем не так, как мы привыкли

видеть. Сильно пущенный мяч почему-то мягко и удобно снижался прямо под

удар партнеру. Вратарь на месте, а мяч после прикосновения Федотова его

таинственно огибает и ложится в сетку. Ему бы полагалось бежать влево

— там свободно, а он режет угол, сближается с защитником и, будто не замечая

его, прокидывает мяч вперед, и продолжает свой стелющийся бег, уклонившись

от столкновения, и бьет, почти уже падая, в дальний угол. Мяч летит к

нему, он склоняется до травы и бьет подъемом ноги в верхний угол. Он был

странен, неправилен, чем и покорял более всего. Федотов на поле, и ты

только и ждешь, когда же снова он встретится с мячом.

Считалось, что Федотов «идеально маскировал свои взрывы». Именно так отозвался

о нем тренер Михаил Якушин. А мне представляется, что он не был притворщиком,

что более всего и сбивало с толку защитников, привыкших ждать заготовленных

каверз.

Было известно, что он из текстильного городка Глухово, футбольных университетов

не проходил, рожден для игры, и все тут. На левом краю ему было просторно,

он там резвился, как сказочный Иванушка, тешил душу. Немного погодя, в

ЦДКА, Федотов был переведен в центрфорварды. Это было повышение в должности.

Тут надо было и партнерами заведовать, и обязательнее стали голы. Федотов

с первого же матча освоил новую роль, став построже к себе, щедрее к своим

товарищам. Он сделался лидером по праву своего умения, но покладистым,

прекраснодушным, не стремившимся к самовластью, как иные записные вожаки,

жадно, нахраписто требующие игры на себя. Он забивал сам и давал забивать

другим. Федотовского в нем не убавилось. Под другим, прямым, углом находились

теперь от него ворота, ему даже стало удобнее. О федотовском ударе, одном

из труднейших — с лета, с поворотом — писали, изготавливали учебные кинограммы.

Не знаю, помогало ли это кому-нибудь. Я же помню: для Федотова все четыре

угла ворот были одинаковы, он попадал как по заказу, как на спор, в любую

точку, дурача и приводя в отчаяние вратарей.

Евгений Евтушенко в стихотворении, посвященном Всеволоду Боброву, назвал

Федотова «гением паса». Он знал Федотова послевоенного, Григория Ивановича,

поэтому и отвел ему как бы вспомогательную роль. А видел бы его до войны,

когда тот был Гришей, возможно, явились бы иные слова.

В 1945 году возобновился чемпионат. Федотову было двадцать девять. Рядом

с ним возник Всеволод Бобров, на шесть лет его моложе, в расцвете сил,

и тоже центр-форвад. Тренер Аркадьев изобрел для них вариант сдвоенного

центра нападения. Такого еще не было. Федотов принял это как должное.

Теперь трибуны увлеклись Бобровым, его д’Артаньяновскими прорывами, дриблингом

и голами, а Федотов не то чтобы ушел в тень, а приноровился, стал держаться

чуть отступя, предоставляя молодому, окрыленному успехами Боброву действовать

на направлении главного удара. Он великодушно помогал, подыгрывал партнерам,

не боясь, что сделался невидимым для простаков. Свои голы, тем не менее,

продолжал забивать исправно и в 1948 году первым в стране забил сотый

в матчах чемпионатов.

Не приходилось мне встречать человека, поставившего под сомнение хоть

одну из граней его дара. А ведь о ком из «звезд» не спорили, кого не поругивали!

Однажды Константин Бесков разоткровенничался: «В сорок третьем, в войну,

разыгрывали мы первенство Москвы. Мало кто видел наши матчи, и я, поверите

ли, тогда играл, прямо как Федотов…». Вымолвил и смолк, нахмурясь, подумав,

наверное, что я не поверю. А я уловил одно: меру уважения большого мастера

к Федотову.

Прошло много-много лет, но если в присутствии бывшего динамовского вратаря

Алексея Хомича заходил разговор о Федотове, он непременно вставлял, приосанившись:

«А знаете, между прочим, Григорий Иванович мне ни одного гола не забил…».

Когда я обнародовал это хомичевское хвастовство, кто-то из дошлых стражей

порядка вылез с опровержением: «Нет, забил и Хомичу Федотов». Хомич запамятовал,

пусть, но его гордость заслуживает упоминания.

Испытал я и на себе федотовский авторитет. Как-то в начале пятидесятых,

весной, на солнышке, на сухумском стадионе сидел я в компании футбольного

люда, и мы, как водится, вели вечный, нескончаемый разговор. Я, тогда

начинающий репортер, с кем-то заспорил и пустился доказывать свое. И тут,

чуть повернувшись, увидел за своей спиной наклонившегося, насторожившего

ухо Григория Ивановича. Я поперхнулся, оборвал себя, желания спорить как

и не бывало. Что можно было сказать путного в присутствии этого человека?

Я не раз жалел, что не втянул Федотова в разговор, позже я такой возможности

не упустил бы, а тогда смутился, только и всего.

Тогда

же, в Сухуми, наблюдал я за тренировкой армейцев, и тут мне открылось

вблизи федотовское мастерство. Он, тогда тренер, вел урок — бил по воротам,

в которых стоял сильный вратарь, кажется, Борис Разинский. Я не мог помять,

в чем смысл урока. Григорий Иванович бил так, будто в воротах никого не

было. Он знал все точки, где мяч нельзя достать, и попадал в них раз за

разом, не прилагая усилий. Была в его движениях ленца, но всякий раз она

оказывалась обманчивой, коварной, потому что удар был резок и убийственно

точен. Ни мощного резкого движения, ни далекого разбега, когда от топота

гудит земля, все крадучись, незаметно и только по переломившемуся в тщетном

броске телу вратаря можно было оценить федотовский удар. Попал — и никакого

торжества или вызова. За весь урок он не позволил себе ни единой небрежности,

считая, вероятно, себя обязанным всякий раз попадать, поскольку условия

льготные, не то что в игре. И мне подумалось тогда, что Федотов не «преподает»,

а отводит душу, занимаясь тем, что он умел, как никто другой, тем, что

ему было на роду написано, что сам Бог велел. Тогда

же, в Сухуми, наблюдал я за тренировкой армейцев, и тут мне открылось

вблизи федотовское мастерство. Он, тогда тренер, вел урок — бил по воротам,

в которых стоял сильный вратарь, кажется, Борис Разинский. Я не мог помять,

в чем смысл урока. Григорий Иванович бил так, будто в воротах никого не

было. Он знал все точки, где мяч нельзя достать, и попадал в них раз за

разом, не прилагая усилий. Была в его движениях ленца, но всякий раз она

оказывалась обманчивой, коварной, потому что удар был резок и убийственно

точен. Ни мощного резкого движения, ни далекого разбега, когда от топота

гудит земля, все крадучись, незаметно и только по переломившемуся в тщетном

броске телу вратаря можно было оценить федотовский удар. Попал — и никакого

торжества или вызова. За весь урок он не позволил себе ни единой небрежности,

считая, вероятно, себя обязанным всякий раз попадать, поскольку условия

льготные, не то что в игре. И мне подумалось тогда, что Федотов не «преподает»,

а отводит душу, занимаясь тем, что он умел, как никто другой, тем, что

ему было на роду написано, что сам Бог велел.

Другая сторона образа Федотова, уже не торжествующая, а сумрачная, суровая.

Не объявись в ЦДКА Бобров, Федотов, вероятно, продолжал бы оставаться

единственным центрфорвардом. Но Аркадьеву все равно пришлось бы что-то

изменять. Послевоенный Федотов был другим игроком. Но годы на нем отразились.

На его туго перебинтованные колени, на поникшее плечо горестно было смотреть

(вспомните рассказ сына). Врожденная плавность движений стала бережной,

опасливой, на единоборство ему надо было решаться, делая над собой усилие.

Когда так, игрока невольно тянет на те участки поля, где спокойнее и малолюднее.

От юной беспечности, от веселого озорства не осталось и следа. По полю

перемещался и прекрасно играл человек, как-то быстро постаревший, подурневший,

замкнувшийся в себе. А можно выразиться и определеннее: человек битый.

Футболиста старят не годы, а травмы.

Один из вечных, проклятых вопросов. Спросите любого тренера о положении

дел в его команде и услышите: «Если бы не травмы…». Спросите игрока о

его планах, и он не забудет прибавить: «Если не помешает травма».

Футбол — игра рискованная. Станешь беречься, уходить от «стыков», отпрыгивать

по-заячьи от вытянутой в твою сторону ноги, притормаживать, вместо того

чтобы кинуться вперед, что есть силы, ничего не добьешься, превратишься

в игрока-пустышку, отвергнутого и одноклубниками, и зрителями. Тут уж

ничего не попишешь. В игре, где перекрещиваются предельные скорости бега,

где мяч приходится постоянно отвоевывать, где сталкиваются сильные, тренированные

люди, где решает мгновение, в такой игре опасность повреждения входит

в условие задачи. Подчас никто не бывает виноват, а пострадавший скачет

с поля на одной ноге, поддерживаемый врачом. Иной раз игрок сам переступит

грань допустимого риска и, что называется, нарвется. Холодная погода,

мокрое обманчивое поле тоже играют злые шутки. А сколько травм на тренировках!

Там ведь тоже, как в бою…

Если бы только по этим причинам игроки выходили из строя, оставалось бы

вздохнуть: «Футбол есть футбол…». Но живет-поживает еще и подлая грубость.

Более всего от нее страдают форварды, как люди, таящие в себе угрозу воротам.

Они поглощены своими замыслами, своим бесстрашным движением, рывками,

прыжками, ведением мяча и потому становятся беззащитными, им невозможно

и подумать о том, как уберечься. Тут-то их и стараются подловить (слово

«подлость» скрыто в этом глаголе, как видите) под благовидным предлогом

«самоотверженной» защиты ворот.

С той поры, когда играл Федотов, по всему свету много сделано во славу

футбола. И стадионы понастроили, и телетрансляции доставляют к нам на

дома матчи со всего света, и уйма увлекательных турниров напридумана,

и тренироваться стали по-научному, и система игры менялась не раз, а противоядие

против грубых приемов не найдено. В футболе принято беречь принцип равенства:

с каждой стороны по одиннадцати человек, правила едины для всего мира,

условия турниров составляют так, чтобы всех поставить в одинаковое положение.

Нет только равенства между злоумышленной грубостью и тем наказанием, которое

за нее отмеривается. Разве можно сравнить безобидную судейскую желтую

карточку с ударом сзади по ногам вдохновенно и красиво кинувшегося вперед

форварда?! Или пропуск одного календарного матча грубияном с тем, что

им поверженный выбывает на полсезона?

Григорий Федотов принял на себя больше, чем кто-либо другой, неправедных

ударов. И вот странность: это широко известно, об этом вспоминают в мемуарах

— словом, исторический факт. Однако нигде не сыщешь фамилии тех, по чьей

злобе беспримерное дарование форварда, сделавшегося гордостью отечественного

футбола, было преждевременно урезано. Остро не хватает «черного списка»

— его бы побаивались. Вместо этого миндальничаем, отводим глаза, прощаем.

Грубый прием ведь ни в коем случае не неизбежен, достаточно защитников,

играющих классно и порядочно, их принято уважать и ценить столь же высоко,

как и умелых форвардов.

Судьба Федотова со всей возможной наглядностью поведала нам о злодействе.

И, может быть, потому еще, что Федотов был доверчив и незлобив, он с удивлением

смотрел на тех, кто его цеплял и валил с ног.

И, наконец, вот что. Федотов открыл нам глаза на ту особенность наших

героев футбола, которую вернее всего назвать неприкаянностью. Следом за

ним — Лев Яшин, Сергей Сальников, Валерий Воронин, Михаил Месхи, Эдуард

Стрельцов. Я называю тех, кто среди мастеров имеет право слыть великим.

Все они, закончив играть, делать то, к чему были предопределены самой

природой, оказывались не у дел, при опустевшей жизни. Их не спасали ни

ордена, ни почетные звания, ни должности, которые им предоставляли для

проформы. И все они ушли из жизни раньше срока, словно лишние.

Даже если кто-то изловчился приберечь деньжонок, брался за вроде бы близкое

дело — учить игре детвору, или был приставлен к командам на формальные

должности, все равно мира на душе не было. Расплатившись с народом талантом,

а то и здоровьем, принеся его в жертву, после тридцати звезды, будучи

теми, кого принято называть «молодой человек», чувствовали себя пожилыми

людьми, интерес к которым потерян. Только что их окружало восхищение,

а отныне и до конца — снисхождение. А ведь жить предстояло больше, чем

прожито. Федотов своей судьбой начал эту печальную череду громких имен.

В заключение, чтобы отдалить точку от безрадостных материй (и продлить

свое удовольствие от прикосновения к воспоминаниям о Федотове), еще немного

о нем в игре.

Есть форварды — рыцари определенных достоинств. Я затрудняюсь выделить

какие-либо стороны дарования Федотова. Он выразил себя искусством игры.

Это не было навязанным, культивируемым в наши дни универсализмом. Просто

он умел все, что способен уметь мастер футбола. И, может быть, именно

поэтому в нем неразличима была спортивная злость, эта погонялка ему не

требовалась. Он играл. Будучи и Гришей, и Григорием Ивановичем.

Лев ФИЛАТОВ

Еженедельник «Футбол» №47, 1991

|